270.000 Menschen erleiden pro Jahr in Deutschland einen Schlaganfall, die Tendenz ist aufgrund der demografischen Entwicklung steigend. Trotz verbesserter Therapien liegt die Erkrankung auf Platz drei der häufigsten Todesursachen und ist der häufigste Grund für Behinderungen im Erwachsenenalter. „Zurzeit sind mehr als 60 Prozent der Betroffenen dauerhaft auf Pflege, Therapie oder Hilfsmittel angewiesen“, sagt Prof. Dr. Ulf Ziemann (53), Ärztlicher Direktor der Neurologie mit Schwerpunkt neurovaskuläre Erkrankungen und Neuroonkologie am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung (HIH) in Tübingen, dem bundesweit größten und modernsten Zentrum zur Erforschung neurologischer Erkrankungen. „Wir wollen den Rehabilitationsprozess von Patienten nach einem Schlaganfall durch innovative Maßnahmen stärker verbessern als das bisher der Fall ist.“ Die Gemeinnützige Hertie-Stiftung, die das HIH bislang mit rund 37 Millionen Euro unterstützt hat, sprach mit dem Forscher.

Prof. Ziemann, woran arbeiten Sie gerade?

Das Gehirn ist ein komplexes Organ, in dem Funktionen räumlich verteilt sind. Meine persönliche Forschung beschäftigt sich mit der Frage, inwieweit wir mit nichtinvasiver Hirnstimulation – also ohne dass man dabei mit Geräten oder Kathetern in den Körper eindringt – neuronale Netzwerke des Gehirns nach einem Schlaganfall reorganisieren können, sodass sie wieder eine normale Funktion übernehmen. Es kommt darauf an, dass die einzelnen Knotenpunkte im Gehirn ähnlich wie in einem Symphonieorchester gut zusammenspielen. Genau das funktioniert eben nach einem Schlaganfall nicht mehr. Daher wollen wir mit unseren Ansätzen das Zusammenspiel im Netzwerk Gehirn wieder verbessern.

Passiert das nicht schon?

Passiert das nicht schon?

Daran versuchen sich viele Mediziner, aber wir sind weltweit führend: Anders als andere sind wir in der Lage, in Echtzeit und auf Millisekunden genau die Signale des Gehirns mit dem Elektroenzephalogramm, kurz EEG, auszuwerten und dann mithilfe dieser Informationen ganz bestimmte Zustände des Gehirns mithilfe starker Magnetfelder zu stimulieren. Es kommt darauf an, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu stimulieren, um eine langanhaltende und unterstützende Wirkung bei gestörten Funktionen von Schlaganfallpatienten zu erzielen.

Was nutzen Sie für dieses Verfahren?

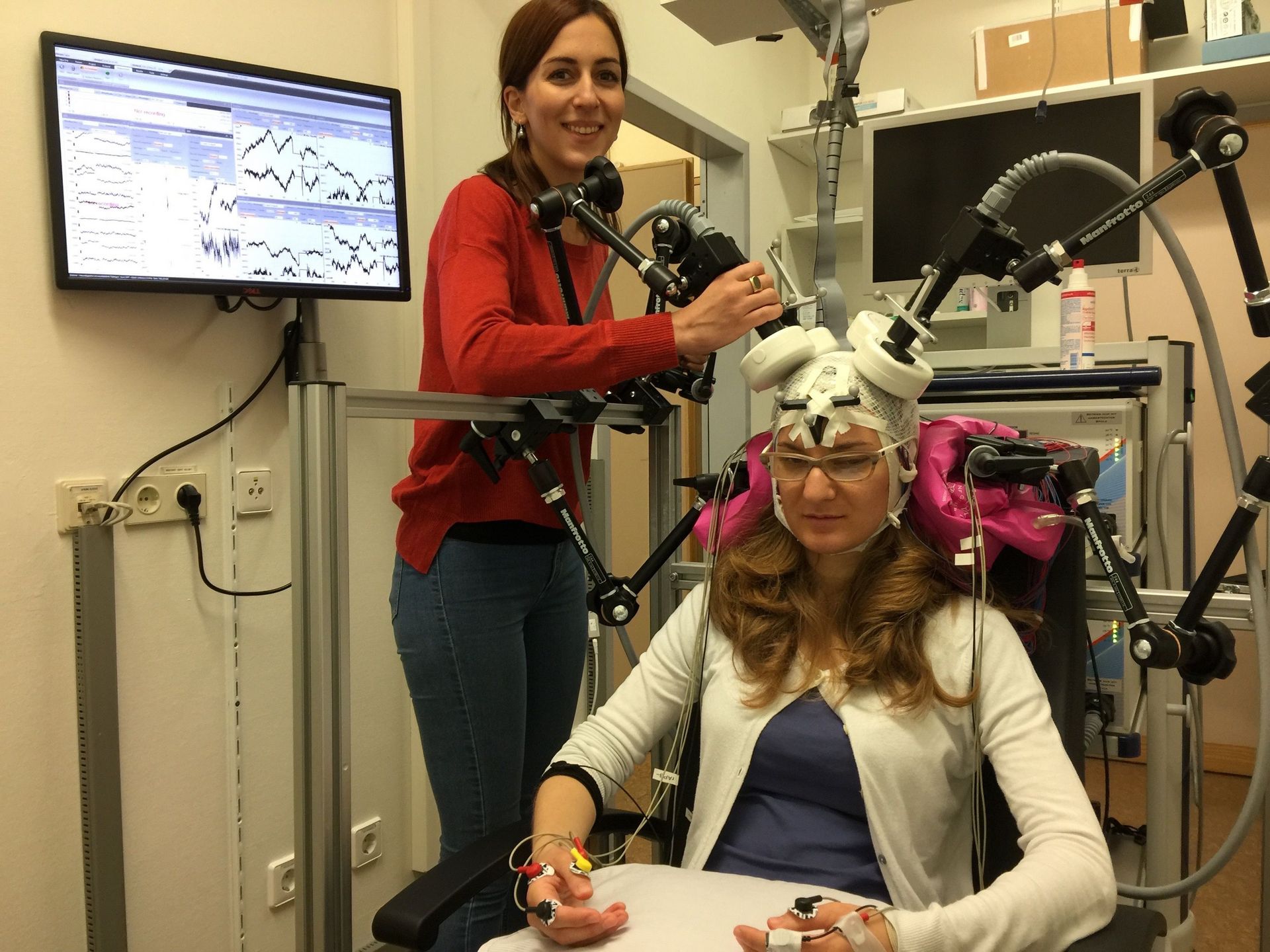

Wir haben dafür das Neurosync-Gerät entwickelt und es bereits patentieren lassen. Der Apparat vereint eine Stimulationsspule, mit der kleine Gehirnbereiche magnetisch gereizt werden können, mit einem EEG-Gerät, das zeitgleich die Hirnströme misst.

Gibt es schon erste Ergebnisse?

Wir haben noch nicht mit Patientenstudien angefangen, weil wir derzeit den klinischen Einsatz vorbereiten. Bisher arbeiten wir ausschließlich mit gesunden Probanden, um die genaue Wirkweise unserer Magnetstimulationsprotokolle zu verstehen, und konnten schon zeigen, dass unser Verfahren einen erheblichen Einfluss auf das zu stimulierende Netzwerk hat. Wir gehen davon aus, dass wir erste Therapiestudien in den nächsten zwei bis drei Jahren beginnen können.

Wie muss aus Ihrer Sicht die Rehabilitation aussehen – solange das Neurosync-Gerät noch nicht im Einsatz ist?

Das ist ein Feld, das sich sehr dynamisch entwickelt. Nachdem es über Jahrzehnte hinweg nur klassische Physiotherapien gab, kommt man jetzt immer mehr dazu, physiotherapeutische Konzepte zu individualisieren. Es gibt unter anderem Ansätze wie die Spiegeltherapie, bei der Patienten mit einer gelähmten Hand oder einem gelähmten Arm vor einen Spiegel gesetzt werden. Der Patient guckt in den Spiegel und bewegt zunächst die gesunde Hand. Durch den Spiegel wird ihm aber quasi vorgespiegelt, dass er eigentlich seine betroffene Hand bewegt. Das sind Ansätze, die bei einzelnen Patienten einen sehr guten Therapieerfolg haben. Ein anderes Thema ist die Kombination von Physiotherapie mit bestimmten pharmakologischen Ansätzen. Da hat eine Reihe von Studien gezeigt, dass manche Antidepressiva auch den Rehabilitationserfolg verbessern. Drittens gibt es die nichtinvasive Hirnstimulation. Das ist genau die Nische, in der wir uns mit unserer Forschung bewegen.

Warum glauben Sie, dass Ihr Ansatz mit dem Neurosync-Gerät vielversprechender ist als das, was andere machen?

Alle bisherigen, nichtinvasiven Verfahren stimulieren das Gehirn, ohne dabei zu berücksichtigen, in welchem Zustand es sich zum Zeitpunkt der Stimulation befindet. Wir wissen mittlerweile aus einer ganzen Reihe von Metaanalysen, dass diese Art der Stimulation nicht besonders erfolgreich ist. Wir sind die ersten, die sich den augenblicklichen Zustand des Gehirns anschauen, damit wir unsere Stimulation zeitlich und räumlich darauf abstimmen können. Wir haben bereits gezeigt, dass dasselbe Stimulationsprotokoll bei Gesunden ganz unterschiedliche Wirkungen erzielt, je nachdem, welchen Zustand wir stimulieren. Insofern bin ich überzeigt davon, dass unser Verfahren das Prinzip der Zukunft ist.

Sie untersuchen darüber hinaus, ob eine rasch eingeleitete Hochdosis-Sauerstofftherapie die bedrohten Nervenzellen bis zur Wiederherstellung der Durchblutung vor dem Absterben bewahren kann. Gibt es dazu schon Erkenntnisse?

Sie untersuchen darüber hinaus, ob eine rasch eingeleitete Hochdosis-Sauerstofftherapie die bedrohten Nervenzellen bis zur Wiederherstellung der Durchblutung vor dem Absterben bewahren kann. Gibt es dazu schon Erkenntnisse?

Die Idee, die dahinter steht, ist eigentlich ganz einfach: Wir wissen, dass durch den Schlaganfall die Blutzufuhr ins Gehirn unterbrochen wird und daher nicht mehr genügend Sauerstoff in das betroffene Gewebe gelangt. In der Studie soll geklärt werden, ob Patienten schon auf dem Weg ins Krankenhaus vom Notarzt High-Flow-Sauerstoff bekommen, also 40 Liter Sauerstoff pro Minute zusammen mit Druckluft und Atemluftbefeuchtung. Damit soll erreicht werden, dass der Sauerstoff in dem minderdurchbluteten Gewebe in ausreichender Menge ankommt. Wir hoffen, dass der Schlaganfall dadurch nicht in dem Ausmaß entsteht, wie er ohne diese Therapie entstehen würde. Damit hätten wir zum ersten Mal eine Behandlung, die sehr frühzeitig eingesetzt werden könnte. Alles andere passiert nämlich bislang erst, wenn der Patient im Krankenhaus angekommen ist.

Hat man die Gabe von Sauerstoff nicht schon früher untersucht?

Es gibt Studien mit normalem Sauerstoff, doch der ist nicht ausreichend effektiv, wie experimentelle Studien gezeigt haben.

Wann startet die Studie?

Es handelt sich um eine von der EU geförderte, internationale und multizentrische Studie unter der Leitung von Herrn Dr. Poli in meiner Abteilung. Es ist geplant, ab Anfang 2018 Patienten in die Studie einzuschließen.

Wie kann ich als Laie erkennen, ob jemand gerade einen Schlaganfall erlitten hat? Und was kann ich tun – außer sofort den Notarzt zu verständigen?

Das Entscheidende ist, dass es aus heiterem Himmel zu einem Auftreten von neurologischen Defiziten kommt. Dazu gehören typischerweise eine Halbseitenlähmung oder Halbseitengefühlsstörung, eine Sprach- oder Sprechstörung wie eine undeutliche Aussprache, eine Sehstörung, wenn man beispielsweise ein halbes Gesichtsfeld nicht mehr sieht oder man plötzlich auf einem Auge blind ist. In diesen Fällen sollte sofort die 112 gewählt werden.

Für die Akutversorgung kann man als Laie nichts machen. Es gab mal die Idee, zuhause schon eine Aspirin-Tablette zu nehmen. Doch davon ist abzuraten, weil zunächst nicht zu unterscheiden ist, ob es sich um einen Schlaganfall im Sinne einer Durchblutungsstörung handelt oder um eine Blutung, die identische Symptome hervorrufen kann. Das lässt sich letztlich nur sicher durch eine zerebrale Bildgebung klären, also durch ein CT im Krankenhaus.

Wie weit ist eine gute Schlaganfallversorgung bereits in deutschen Kliniken verbreitet?

In Deutschland findet die Schlaganfallversorgung auf einem exzellenten Niveau statt – auch im internationalen Vergleich. Dazu gibt es Maßzahlen, wie etwa die Zeit, die ein Patient von der Aufnahme ins Haus bis zur ersten Therapie braucht. Wir hier an der Universitätsklinik in Tübingen waren lange mit einer Zeit von unter zwanzig Minuten die schnellsten in Europa! Mittlerweile kommen aber viele andere Zentren in Deutschland auch in diesen Bereich. Das Niveau in Deutschland ist sehr hoch.

Was empfehlen Sie, um sich vor Schlaganfall zu schützen?

Meinen Patienten sage ich täglich: Dreimal in der Woche Ausdauersport und eine mediterrane Ernährung können das Schlaganfallrisiko beträchtlich senken. Neben ungesunder Ernährung und wenig Bewegung erhöhen auch Übergewicht, Nikotin, Bluthochdruck, Diabetes mellitus oder eine Fettstoffwechselstörung das Risiko, einen Schlaganfall zu bekommen.

Leben Sie selbst danach? Bei einem Ihrer Vorträge sieht man Sie beispielsweise auf dem Kilimandscharo. Treiben Sie Ausdauersport, um sich so vor Schlaganfall zu schützen?

Ich arbeite sehr viel, sodass ich es nicht jeden Tag schaffe, Sport zu treiben, aber ich versuche, zwei- bis dreimal in der Woche aktiv zu sein. Im Urlaub mache ich Expeditionstouren und nehme dabei sehr viel körperliche Aktivität auf mich: Ich war unter anderem auf dem Kilimandscharo, in Spitzbergen und Grönland, in Äthiopien und auf der Altiplano-Hochebene in den Anden. Was mich dabei antreibt ist die persönliche Erkenntnis, dass ich mich out-of-reach am besten erholen kann, aber auch die Liebe zu unmittelbarem Erleben weitgehend unberührter Natur.

Was interessiert Sie an der Schlaganfall-Forschung am meisten?

Der Schlaganfall ist als Modellerkrankung besonders auffällig: Man hat eine zeitlich benennbare, plötzlich auftretende Schädigung und kann den Patienten sozusagen von der ersten Stunde an untersuchen und therapeutisch eingreifen. Wir werden uns in Zukunft aber auch andere Erkrankungen anschauen, bei denen wir denken, dass Netzwerke im Gehirn nicht in Ordnung sind, denn neben meiner Tätigkeit als klinischer Neurologe bin ich ja Hirnforscher. Daher ist für mich das Spannendste, wie sich Gehirne nach einer Schädigung reorganisieren. Und vor allem, wie man das Potenzial zur Reorganisation nutzen kann, um den Patienten im Wiederherstellungsprozess zu helfen.

Foto (Ziemann im Büro): Prof. Dr. Ulf Ziemann, Ärztlicher Direktor der Neurologie mit Schwerpunkt neurovaskuläre Erkrankungen und Neuroonkologie am Hertie-Institut für klinische Hirnforschung in Tübingen

Bildnachweis: Hertie-Institut für klinische Hirnforschung (HIH) / Fotograf: Ingo Rappers

Foto (Neurosync-Gerät): Der Prototyp des Neurosync-Gerätes stimuliert beide Hirnhälften mit zwei Magnetstimulationsspulen.

Bildnachweis: Dr. Christoph Zrenner / HIH