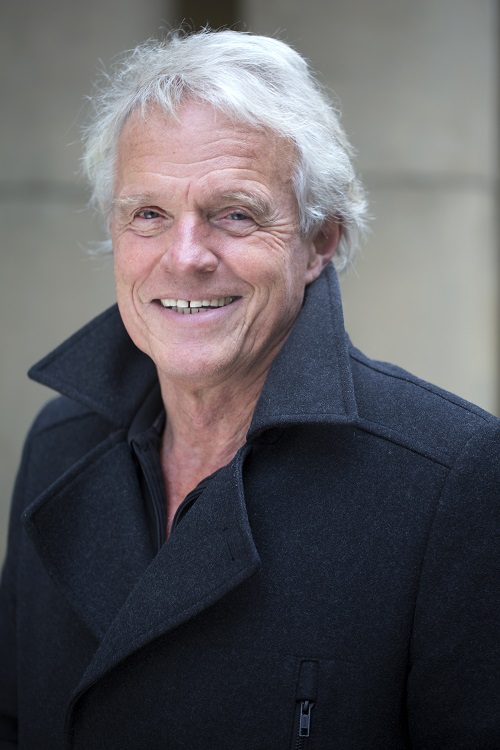

Interview mit Prof. Wolfgang Kaschuba

Es gibt nicht das eine antisemitische Milieu.

Brennende Israel-Flaggen, Judenhass-Parolen deutschlandweit: Antisemitismus findet immer mehr im offenen Raum statt. Auffällig ist, dass auch viele Jugendliche mitgrölen. Woher kommt ihre Wut, und was lässt sich dagegen tun? Prof. Dr. Wolfgang Kaschuba ist Gründungsmitglied des Berliner Instituts für empirische Integrations- und Migrationsforschung (BIM), das von der Hertie-Stiftung gefördert wird, und einer von 21 Autoren und Autorinnen unseres Buches „Demokratieverstärker“. Im Interview gibt der Ethnologe und Kulturwissenschaftler Antworten.

Der Konflikt zwischen Israel und Palästina befeuert den Antisemitismus auf unseren Straßen, und auch bei Querdenker-Demos marschieren judenfeindliche Rechtsextreme mit. Woran liegt es, dass Antisemitismus immer mehr unsere Öffentlichkeit erobert?

Die eine Antwort liegt sicherlich im Blick auf die Geschichte: Antisemitismus ist nicht nur in Europa eine extreme Form der Judenfeindlichkeit, er ist eine der ältesten rassistischen Stereotype und enthält die aggressivsten Bilder. Seit Jahrhunderten hat er ein unglaublich hohes Erregungspotenzial, und wird deshalb von Gruppen oder Einzelpersonen bewusst für eigene Ziele und Zwecke genutzt. Die andere Antwort ist, dass wir eine Einwanderungsgesellschaft sind, in der Geschichtsbewusstsein und Geschichtsbilder inzwischen global zusammenkommen, und deshalb nicht unbedingt den Grundlagen eines deutschen Geschichtsunterrichts entsprechen. Da treffen unterschiedliche Erfahrungen aufeinander, die den Begriff des Antisemitismus sehr dehnbar werden lassen. Vor allem gibt es einen Graubereich, den wir genau betrachten müssen. Freunde aus Israel berichten, dass dort in den gemischten Städten wechselseitig das Wort „Scheiß-Jude“ oder „Scheiß-Araber“ gerufen wird. Das sind zum Teil gleiche rassistische Stereotype, aber auch Verhaltensformen, die bis in die Jugendkultur hineingehen. Wir würden jemanden, der im Fußballstation „Scheiß-Bayern“ skandiert, ja auch nicht als rassistisch abstempeln. Für manche Jugendliche ist das eine normale Form der Provokation - und genau das ist das Problem.

Warum gehen gerade so viele junge Menschen mit antisemitischen Parolen auf die Straße?

Das ist schwer zu sagen, weil wir die Beobachtung machen, dass es keineswegs nur türkisch-, arabisch- oder palästinensischstämmige Jugendliche sind, sondern, dass nicht wenige aus so genannten „biodeutschen“ Elternhäusern kommen und in diesem postkolonialen Diskurs nach Positionen suchen. Sie sehen die Gründung des Staates Israel oft in kolonialen Zusammenhängen, weil nach ihrer Wahrnehmung die Palästinenser unterdrückt werden oder jedenfalls nicht gleichberechtigt sind. Ein Opfer-Gefühl, das diese Jugendlichen vermutlich kennen, wenn auch aus anderem Kontext. Insofern entstehen Koalitionen zwischen Gruppen, die überhaupt nicht homogen sind. Das zeigt sich bei Demonstrationen, wo solche Mischungen stattfinden. Es ist also nicht das eine Milieu, das diese antisemitischen Parolen äußert.

"Es ist nicht das eine Milieu, das diese antisemitischen Parolen äußert. "

Die Jugendlichen werden heutzutage in der Schule über Judenverfolgung und Nazi-Gräueltaten aufgeklärt. Hat das keine Wirkung auf sie?

Wir müssen uns hier ein Geschichtsbild vorstellen, das aus vielen kleinen Mosaiksteinchen besteht. Die Jugendlichen sind unterschiedlicher Herkunft, haben unterschiedliche Elternhäuser, Erfahrungen und unterschiedliches scheinbares Wissen. Es wäre naiv zu glauben, dass sich alle, die in Deutschland leben, diesem überwiegend selbstkritischen und progressiven Geschichtsbild verpflichtet fühlen, das der Schulunterricht uns anbieten soll. Das kommt zwar auch an, aber in zugespitzten Situationen, wenn es zum Beispiel darum geht, sich als Opfer zu fühlen, oder Solidarität auszuüben, erkennen diese Jugendlichen sehr genau, wo ein provokatorisches Potenzial liegt. Etwa, um die Gesellschaft zu verletzen und Reaktionen hervorzurufen. Das funktioniert dann eben auch durch antisemitische Bilder und Parolen. Wobei wir hier genau hinsehen müssen.

Inwiefern?

Wir sollten uns immer bemühen, die antisemitischen Kerne herauszufinden, und nicht den Antisemitismus in jeder Alltagspöbelei zu sehen, die eigentlich unspezifisch ist. Es gibt viele Konflikte zwischen Geschlechtern, Altersgruppen und Jugendgruppen, die im Kern nicht antisemitisch geprägt sind. Da werden Dinge oft vermischt. Das ist eben die andere Seite, nicht alle, die mitgrölen, sind automatisch rassistisch oder antisemitisch. Es ist nur schwer zu unterscheiden, ob es der gesellschaftliche Konflikt ist, der ausgetragen wird, wenn der Begriff Scheiß-Jude oder Scheiß-Araber fällt, oder eben nicht.

Was lässt sich gegen den wachsenden Antisemitismus und Rassismus tun?

Es gibt hier klare Auswege, denn in gemischten Situationen entstehen solche Rassismen sehr viel weniger. Gemischte Situationen sind zum Beispiel Straßenfeste oder sportliche Begegnungen, in denen unterschiedliche Menschen zusammenkommen. Wir arbeiten in Berlin bewusst an Projekten mit Israelis und Palästinensern, um diese Mischungen herzustellen. Das gilt auch für den Schulunterricht. Wenn ich als Lehrerin in Neukölln antrete und weiß, dass es dort viele Schülerinnen und Schüler mit muslimischem Hintergrund gibt, habe ich ein Problem, über den aktuellen Konflikt in Palästina zu diskutieren. Vermutlich komme ich gar nicht so weit, unterschiedliche Perspektiven zu entwickeln. Wenn ich jetzt aber kleine gemischte Gruppen bilde, die sich keine vorgefertigten Stereotype an den Kopf werfen, dann kann sich die Diskussion ganz anders entwickeln. Das ist im Grunde die Zukunft unserer diversen Gesellschaft: Wir müssen den Unterschiedlichkeiten genauer nachgehen, damit wir die Gemeinsamkeiten stärker entwickeln können. Das zeigen auch unsere Studien der letzten Jahre, die im Kontext mit Geflüchteten gemacht worden sind: Dort, wo der Alltag geteilt und der öffentliche Raum gemeinsam gelebt wird, gibt es die wenigsten Konflikte. Das ist die Grundregel.

"Wir haben noch immer viele Gruppen, die sich verloren fühlen und sich abschotten. Unsere Gesellschaft ist ein Gesamtkunstwerk, das dürfen wir nie vergessen."

Wie kann die Politik erfolgreicher gegen Antisemitismus vorgehen?

Politik und auch die Medien haben die riesige Aufgabe, endlich zu realisieren, dass das Wissen in unserer Gesellschaft überwiegend über soziale Blasen versorgt wird. Wer zum Beispiel in der sozialen Blase „Uni und Wissenschaft“ lebt, hat ein ganz anders Wissen als eine Person, die in der Blase „Bild-Zeitung“ lebt, wobei diese Blase eher die Älteren betrifft. Darüber, woher die Jüngeren ihr Wissen über die Welt und damit auch ihre Werte beziehen, wissen wir viel zu wenig. Es gibt keine Studien, die das Zusammenspiel von sozialen Netzwerken, Musik-und Videoproduktionen, Serien-Gucken und Chatgruppen unter Jugendlichen wirklich untersucht haben, um herauszufinden, woher sie ihre Bilder und ihr Wissen nehmen, und warum dieses dann viral geht. Es wäre die zentrale Aufgabe zu verstehen, dass die gemeinsamen Geschichtskenntnisse, Werte und Schnittmengen einer Gesellschaft in Deutschland in die sozialen Blasen hereingebracht werden müssen. Anne Will und die Tagesschau erreichen fast nur noch Rentner, und damit haben wir auseinanderdriftende Wissenskontinente, und das können wir uns nicht leisten. So eine Entwicklung schürt die Unterschiede in einer Gesellschaft, anstatt die Gemeinsamkeiten hervorzuheben. Rassismus und Antisemitismus werden dadurch gestärkt. Umso wichtiger ist es, aus den unterschiedlichen Blasen Resonanz zu bekommen, denn nur so kann das gemeinsame Wissen der Gesellschaft ein anderes werden. Wir haben noch immer viele Gruppen, die sich verloren fühlen und sich abschotten. Unsere Gesellschaft ist ein Gesamtkunstwerk, das dürfen wir nie vergessen.

Die Hertie-Stiftung setzt sich mit dem Bereich „Demokratie stärken“ für den gesellschaftlichen Zusammenhalt ein. Was können Institutionen tun, um Antisemitismus stärker zu bekämpfen?

Zunächst ist es unglaublich wichtig, dass sich Stiftungen oder private Träger überhaupt für dieses Thema engagieren. Vor allem die Förderung von Begegnungsmöglichkeiten für Menschen mit unterschiedlichen Lebensläufen und Geschichtsbildern hilft, Konflikte und Vorurteile abzubauen. Je besser ich einen „Fremden“ kennenlerne, umso weniger wird es mir gelingen, ihn zu hassen. Das wissen wir aus vielen Untersuchungen, aber auch aus Begegnungsorten selbst. Für Stiftungen wäre es nach meiner Ansicht wichtig, dass sie ihre Projekte länger begleiten und stabilisieren, auch wenn es finanziell eine Herausforderung ist. Der alte Grundsatz: „Wie bauen ein Projekt, und dann muss es laufen“ ist in der Regel nicht nachhaltig genug, denn die Zivilgesellschaft braucht stabile Kerne, auf die sie sich verlassen kann. Vor allem, weil menschliche Biografien nicht nachhaltig sind. Wer mit 16 Jahren im Regen bei „Fridays for Future“ mitgelaufen ist, wird das mit 26 und Baby auf dem Arm vermutlich nicht mehr tun. Aber die Struktur sollte da sein, die solche Projekte tragen. Hier wären Stiftungen gut beraten, stärker auf die Politik einzuwirken, damit Strukturen entstehen können, die übergangslos in eine Stadtgesellschaft hineinwirken.

Hat die Demokratie bereits Schaden genommen, weil der Antisemitismus auf unseren Straßen so präsent ist?

Natürlich hat die Demokratie Schaden genommen, vor allem, weil die Politik bei vielen Themen zu sehr im Wahlkampfmodus denkt. Das ist eine generelle Beobachtung in den letzten Jahren. Politiker und Politikerinnen treten als Macher und Macherinnen in den Vordergrund, anstatt das Wir zu betonen. Dabei hätte eine Flüchtlingskrise ohne die Zivilgesellschaft nie bewältigt werden können - aber das wird kaum erwähnt. Hier fehlt es einfach an Wertschätzung für das Engagement der Bevölkerung, und das bleibt haften. Bei der Pandemie ist es genauso. Der Auftrag des Politikers und der Politikerin ist es nicht, an den Ämtern und Mandaten zu kleben, sondern an das Allgemeinwohl zu denken. Das bedeutet, stärker auf Augenhöhe mit der Gesellschaft zu sein, sie einzubinden, zu informieren und Krisen und Probleme klar zu benennen. Auch das Thema Antisemitismus. Nur so bleibt eine Demokratie stabil und lebendig.

INFO Das Interview führte Rena Beeg für die Gemeinnützige Hertie-Stiftung